2025/10/25 銀座八丁神社巡り

銀座の路地やビルの屋上にお祀りしている特定の神社・お寺(合計13社)を参拝する「銀座八丁神社めぐり」は、初開催から50年以上にわたって続いている人気イベントとか。

参拝する順番は決まっていないので、どの神社・お寺からでもOKで先ずは「豊岩稲荷神社」からスタート。

これまでの開催ではスタンプなどの参加記念品があったようでしたが、今回は各社にて神社のカードやシールなどを記念品として授与。神社によっては限定御朱印も!

どの神社も皆様が丁寧に応対して頂き、参拝の御朱印の代わりに「トレーディング・カード」を頂く。

生憎 小雨がふる日だったせいか、あまり長蛇の列になるようなことはありませんでしたが、そこそこの参拝者の姿がみられました。

各デパート、歩行者天国の中央通りには多くの訪日外国人と家族連れでごった返し、流石にお洒落なで人気の銀座でした。

2025/10/16 白石先生「偲ぶ会」(岡野兄の実況レポート)

18期の皆さま

昨昨16日、予定通り「偲ぶ会」が開催されました。出席者は和己さんを含め26名、お知らせした通り唐木さんは欠席されました。

17期・原さんのご挨拶のあと、白石先生に「有難うございました」を発声、〝献杯〟。

以降、中川、浮田両世話人の進行で、和己さんのご挨拶、各期の現況等報告。

和己さんは、ますます奥様に似て来られた感あり。著作活動をしておられる由(添付出版PRあり)です。

16〜20各期(香月、原、岡野、中川、浮田各氏)、各期とも他界された方、体調を崩されている方多数の様子。

わが18期の現況報告概要。

★17名うち1名は台湾からの留学生・陳さん(院生)。16名のうち現存9名で当日出席5名、他界7名。

★数年来、有志で毎月オンラインで放談会をもって時事や私事などあれこれ雑談兼ボケチェック。

★かつて(H19)同期会にお招きした際に白石先生から送られた先生自筆の句(歌)紹介。

★また同期ということで、陳さんが20年ほど前に台湾三田会のインタビューに答えられたゼミ活動・先生・唐木さんに関する思い出を紹介。

(敢えて個人別の現況については触れませんでした)

概要以上ですが、16期2名、17期5名、18期5名、19期2名、20期が11名、全員80歳代の集まりで、今後はこのような大きな集まりは難しい印象でした(個人的には)。

以下に、20期登内さんが撮られたスナップ写真(10枚)、和己さんの近作案内ハガキ、先生の句、陳さんの掲載記事(岡野が読み上げ用に整理したメモ、唐木さんはこの記事は初見でご存知なかったとのこと)を添付します。

以上

2025/10/15 浜離宮恩賜庭園

「善福寺水と緑の会」の自然観察会に参加。汐留駅下車し、高層ビル群の中に突如現れる、まさに都会のオアシス。東京湾の潮の満ち引きで景色が変わる「潮入の池」は、都心では珍しい貴重な光景。

園内を歩くと、300年を超える松の木や四季折々の花々が楽しめ、ビルを背景に広がる広大な庭園のコントラストがとても美しく、都会の喧騒を忘れさせてくれる、心落ち着く場所でした。

<浜離宮恩賜庭園の歴史>

浜離宮恩賜庭園は、徳川将軍家が所有した江戸の代表的な大名庭園。面積は25haで都内に残る大名庭園の中でも最大級です。

将軍家の縁戚である甲府藩主松平綱重が下屋敷(1652)として4代将軍家綱から拝領したのが始まり。大半が浅い海で甲府浜御殿、海手屋敷などと呼ばれる。

宝永4年(1707)に大規模な改修工事が行われ、庭園の北西部に、海水を引き入れた大池(潮入りの池)*をつくり橋(お伝い橋)を渡し、茶屋、観音堂、大手門などを設ける。

6代将軍家宣(1709~1712)の時に名称を「浜御殿」とし、その後160年間将軍家の別邸として利用。

家宣は浜御殿で天皇の勅使として江戸を訪れた公家たちを度々接待。茶屋で池を見ながら和歌を詠み、池に船を浮かべ音楽を聴き、庭園内の水田で田植えの様子を見せました。

11代将軍家斉は1789~1804頃、鷹狩*で浜御殿を頻繁に訪れる。鷹狩は武家の習いとして古くから奨励されていましたが、この頃になると鴨場*を利用した遊び。

家斉の正室「広大院」も文政9年(1826)8月に浜御殿を訪れ池で魚釣りを楽しむ。

そのほか浜御殿は、歴代の将軍の好みにより、梅林などの各種園芸植物の栽培、馬場での武道訓練、焼き物や機織りなど産業技術の研究の場としても利用されました。

- *潮入りの池:

- 東京湾の海水を池に引き入れた池。海の干満の影響により水位が上下し池の景色を変わる。江戸時代海辺や川沿いの庭園によく用いられましたが、現在でも海水を利用しているのは、東京では、浜離宮恩賜庭園だけ。

- *鷹狩と鴨場:

- 鷹狩は、野山に出かけ、飼いならした鷹を使って狩りを楽しむこと。鴨場は、庭園内で鷹狩を楽しめる施設。「溜り」(水鳥のいる池)から飼いならした囮(おとり)のアヒルが野生のカモを「引堀」に誘導し、引掘の鴨を鷹放ち捕まえる。以上 出典;(WIKIより)

2025/10/8 両国駅~東京都慰霊堂散策

両国駅スタート

…旧安田庭園

(隅田川の水を引いた汐入回遊式庭園として整備された大名庭園)

…横網町公園

(関東大震災と東京大空襲による犠牲者を慰霊し、その悲惨な歴史の出来事を今に伝えるメモリアルパーク)

…東京都慰霊堂

(震災による遭難者約5万8000人の御遺骨を納めた霊堂)

…東京都復興記念館

(震災・空襲の惨禍を永く後世に伝え復興させた当時の大事業を記念するため、遺品・被災物・絵画・写真などを展示)

…東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑

(東京空襲の史実を次の世代に語り継ぎ平和が永く続くことを祈念。斜面には花壇、内部には東京空襲犠牲者名簿)

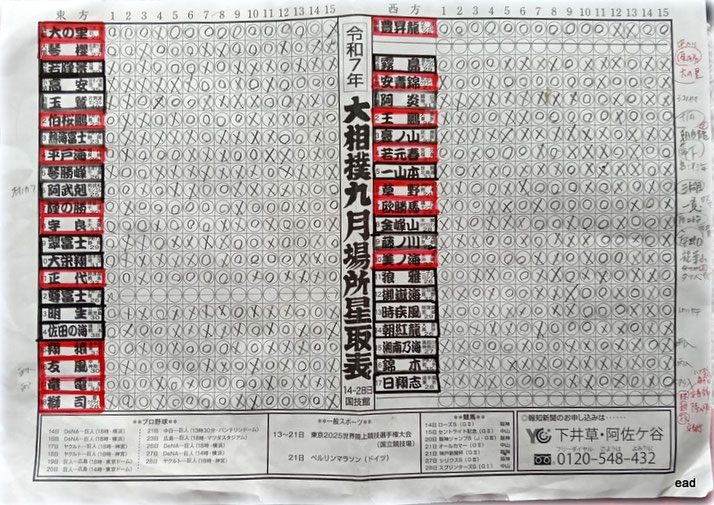

2025/9/29 令和7年 大相撲9月場所星取表

大の里の5度目の優勝で9月場所終了。

2025/9/27 東京駅周辺散策 「新一万円札の裏側の風景を写メする」

♢東京駅周辺を探検する「新一万円札の裏側の風景を写メする」

〈コース〉

11:00「東京駅」

→東京駅丸の内本屋(重要文化財)

→EDO-TOKYO-YAESU-HISTORYコーナー

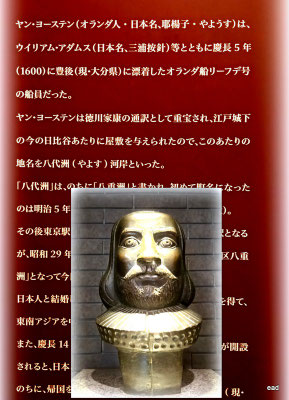

→ヤンヨーステン銅像

→東京ミッドタウン八重洲

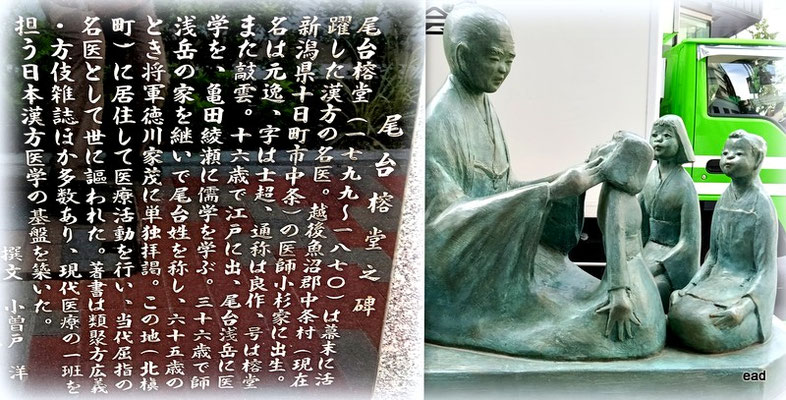

→屋台榕堂之碑

→府庁舎跡

→太田道灌

→東京駅ルーフバルコニー

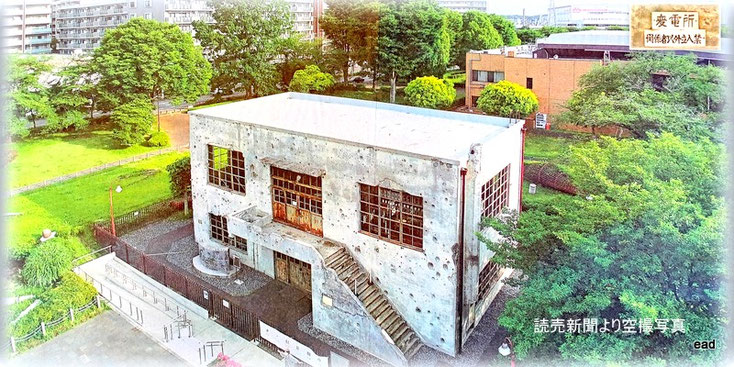

2025/9/24【東大和市史跡】 日立航空機㈱立川工場変電所

先ず この「変電所」を理解する為に 下記ユーチューブをクリック。

***********

https://www.youtube.com/watch?v=6hKVFyYsZx4

***********

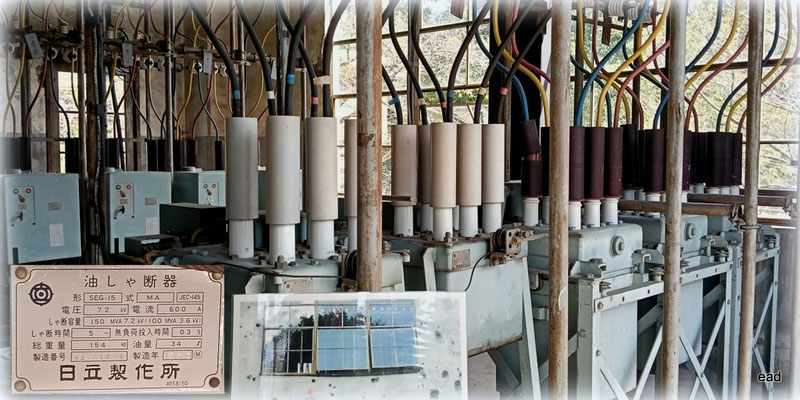

昭和17年 政府及び軍の要請に応じ 日立製作所は 日立兵器㈱や日立航空機㈱など軍需会社を設立した。

以後、1941年から終戦にかけて、4機種1,783機の航空機と14機種13,571基のエンジンを製造。その生産は当時の日本の全生産数の中で2.6%の航空機と11.6%のエンジンを占めていた。

「西の原爆ドーム、東の変電所」とも称される戦争遺跡であり、東大和市の指定文化財(市史跡)に指定。

<変電所外壁に残る機銃掃射の弾痕>

この変電所は、航空機のエンジンを生産する軍需工場へ送電する変電施設として1938年(昭和13年)に東京瓦斯電気工業株式会社変電所として作られた。

翌年には日立製作所と合併、日立航空機㈱立川工場<立川発動機製作所>の変電所に改称する。

戦局の激化に伴い1945年(昭和20年)2月17日、F6Fヘルキャット戦闘機、4月19日、P-51ムスタング戦闘機らによる機銃掃射、4月24日にはB-29 101機の編隊による空襲により被災。

隣接する工場は大破したが変電所は大きな被害は免れた。

戦後は、東京瓦斯電気工業を合併した富士自動車(後の小松ゼノア)の変電所として機銃掃射を受けたクレーター状の弾痕を残しつつ、内部の変電施設の更新を実施しながら1993年(平成5年)まで変電所として使用された。

<都立公園内の文化財>

現在は都立公園の整備事業のひとつとして変電所の敷地を買い上げて、都立東大和南公園の文化財として1993年(平成5年)に整備。

なお 建物内部に立ち入ることはできないが、毎週水曜と日曜の午前10時30分から午後4時まで無料で公開され、内部を見ることができる。(出典;WIKIより)

2025/9/4 東京国立博物館

「みどりの会」メンバ―7名と「東京国立博物館」を散策。

幸い雨の影響は殆どなく、先ずは 裏庭である「庭園」を散策。さすが国立博物館だけあって重厚な展示内容で、一日では廻り切れない。

異国の参観者も多く、仁王様の大きさに匹敵するの南アからのインバウンドの来館者が印象的。

序に 帰り際に 国立科学博物館や国立西洋美術館にも立ち寄る。

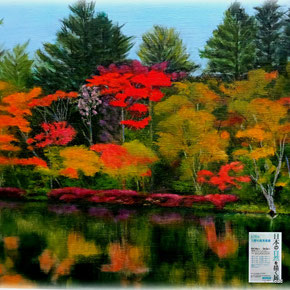

2025/8/28 第38回日本の自然を描く展へ

午前中 上野の森美術館「第38回 日本の自然を描く展」絵画鑑賞に出向く。

展示絵画数は2331点もあり、9月から「西日本展」もすると言う。

山本邦克君の入選作「軽井沢:雲上池」を鑑賞、10数年連続入選と言う。

見事な紅葉の季節を描いた力作である。

この後 冠賞・優秀賞・無鑑査作品をもじっくり鑑賞。

帰りは いつもの通り西郷さんを写真に納め、昼前帰宅。

2025/8/11 パールセンター 第69回 阿佐谷七夕まつり

2025/8/9 早苗姉の一周忌法事

今回のGoogleMap;

<https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ja&mid=1cWbM-vIZMQyJVI_mMROvmq8D_DLfqso&ll=35.016663219398325%2C135.84510880915266&z=12>

早苗姉の一周忌法要に紀代と共に参列。

新幹線”のぞみ”往復は家族連れの乗客多く、全て座席指定の満席。

十数名の今村ファミリーと姉を偲ぶ。

3時頃よりお墓(車で15分位の”びわ湖霊園”)で法要、炎天下で小一時間の南無阿弥陀仏読経、なかなか気さくな人柄のお坊さんである。

姉はフェリス女学院大学を卒業後、昭和38年から約1年間 日立本社(新丸ビル)の特許部(現在の知財部)に勤務していた。初台のアパートに下宿(逗子の修三伯父宅⇒初台)していた小生と同居することになった。

これは今から推定するとお袋の”差し金”で、このアパートの入居者は女性が多かった為、明らかに小生に対する”牽制球”だったのであろう。

この時期 親爺・お袋は下館市(現在の筑西市)に在住。良き時代であった。

親爺のお袋は旧性「武井」と言い、東隣の「真壁町」出身。

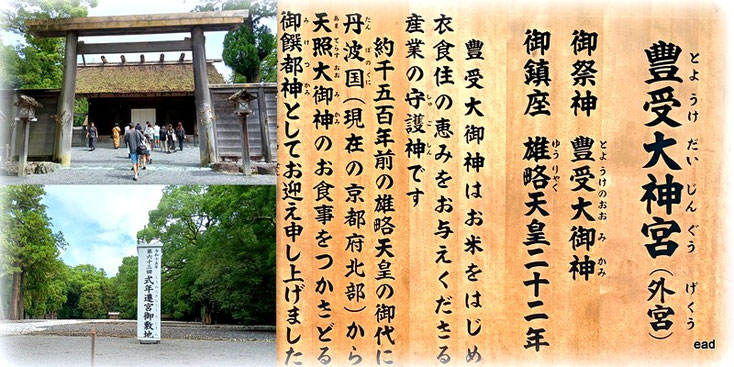

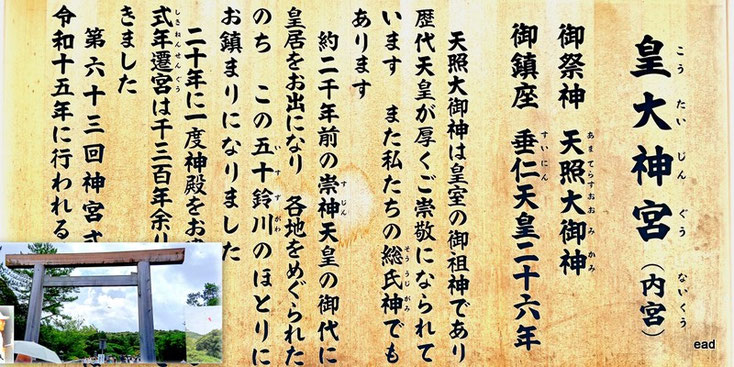

2025/7/17~19 伊勢志摩旅行

<この旅のクラブツーリズムの売り>

江戸時代から続く”習わしの順序で神宮を参拝”。

*************

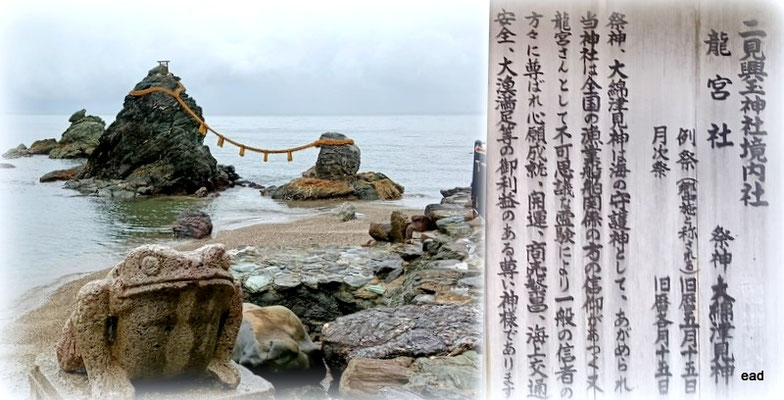

<1日目> 7月17日(木)

・東京駅(9:27発))--新幹線こだま号・--豊橋駅

-二見浦・夫婦岩 二見興玉神社/

-伊勢 松阪牛・イセエビの夕食/-----全く期待に反する!

-志摩(泊)

「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ」/連泊-----設備が老朽化。

*************

<2日目> 7月18日(金)

-猿田彦神社 [みちひらきの神様]/

-伊勢神宮・外宮/外宮参道で昼食/

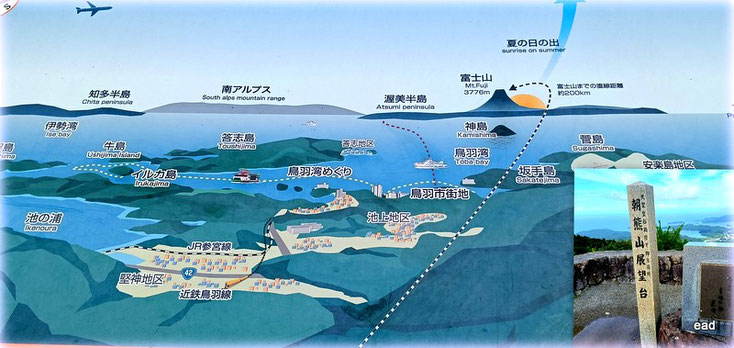

-横山展望台・日本有数のリアス式海岸美を誇る絶景/

-賢島 (英虞湾遊覧船)/

-「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ」ーーーー「一人旅の老人」には不親切。

*************

<3日目> 7月19日(土)

-伊勢神宮・内宮[「お伊勢さん案内人」同行で参拝。

--おかげ横丁/内宮含め約3時間滞在/

--<伊勢志摩スカイライン>

-朝熊岳・金剛證寺[伊勢神宮の奥の院/

-朝熊山頂展望台

標高555mの高台から伊勢湾を見下ろす/

-伊勢・真珠店【養殖真珠発祥の地】ーーーーー「豚に真珠」

-豊橋駅--新幹線こだま号-東京駅(21:48着)

以上

2025/7/13 盆の入り

大相撲こけら落としの愛知アリーナ名古屋場所の終了後に 玄関先で 先祖の霊を迎える。

「盆提灯」2基と目印の天井から吊るす「岐阜提灯(白紋天)」を新調す。

電池式なので安全に配慮。

以下(WIKIより)

お盆の起源は、仏教経典『盂蘭盆経(うらぼんきょう)』に記されています。

お釈迦様の十大弟子の一人である目連尊者(もくれんそんじゃ)は、亡き母が餓鬼道で苦しんでいることを知り、お釈迦様の教えに従って多くの僧侶に供養を行い、母を救ったとされています。

この故事が「盂蘭盆会」の原型となり、祖先を供養する習慣として東アジア全体に広がりました。

日本にこの教えが伝わったのは飛鳥時代とされ、初期は宮中行事や寺院での法要として行われていました。

やがて、もともと日本にあった祖霊信仰——死者の霊は一定の時期にこの世に戻ってくるという考え方——と融合し、民間の中で広く受け入れられるようになりました。

家族が霊を迎え入れ、共に過ごすという行いは、時代を超えて現在まで続いています。墓参りや仏壇への供物、お迎え・お見送りの習慣なども、この融合の中で自然に形成されてきました。

2025/7/9 しながわ水族館と鈴ヶ森刑場

魚たちと身近に接し楽しめる空間。

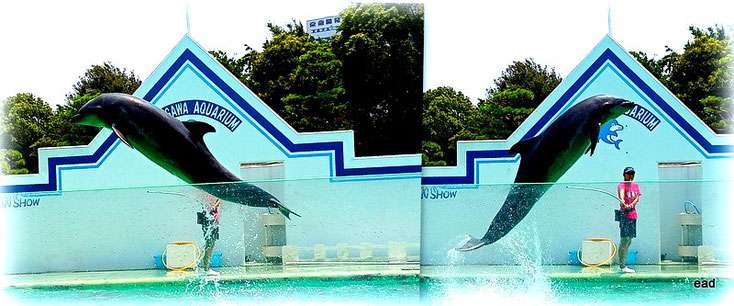

1階・海面フロアでは東京湾の群れを作る魚たちが優雅に泳ぐほか、イルカ・アシカのショーなどが。

地下1階・海底フロアではトンネル水槽、クラゲ、イルカショー、アシカショー、ペンギンランドなどが。別棟アザラシ館ではアザラシが泳ぎ回る様子が。

入館料:65歳以上1200円

小塚原刑場とならぶ江戸の処刑場。

東海道沿いの江戸の入口に慶安4年開設。

丸橋忠弥、平井権八、天一坊、八百屋お七などがここで処刑された。

首を洗ったとされる井戸、火あぶり用の鉄柱、磔用の木柱を立てた礎石、題目供養塔などが残る。